HOME > 地方・自然の紹介コーナー

建物

○東京都東村山市(新秋津駅の裏)

○府中(大国魂神社)

日本の魂ここにあり

撮影日:20110401 ・大國魂神社とは 大國魂大神[おおくにたまのおおかみ]を武蔵の国の守り神としてお祀りした神社です。 この大神は、出雲の大国主神と御同神で、大昔、武蔵の国を開かれて、人々に衣食住の道を教えられ、又、医療法やまじないの術も授けられた神様で、 俗に福神、又は縁結び、厄除け・厄払いの神として著名な神様です。 ◆場所:京王線府中駅より徒歩5分/JR武蔵野線・南武線府中本町駅より徒歩5分 アクセス:〒183-0023 東京都府中市宮町3-1 ①1枚目:拝殿 ②2枚目:隋神門 ③3枚目:水神様 ◆行事は、4月30日から5月3日までのくらやみまつりが有名です。 ・この神社にくると日本のこころを感じます。みなさんもどうぞ。

撮影日:20110401 ・大國魂神社とは 大國魂大神[おおくにたまのおおかみ]を武蔵の国の守り神としてお祀りした神社です。 この大神は、出雲の大国主神と御同神で、大昔、武蔵の国を開かれて、人々に衣食住の道を教えられ、又、医療法やまじないの術も授けられた神様で、 俗に福神、又は縁結び、厄除け・厄払いの神として著名な神様です。 ◆場所:京王線府中駅より徒歩5分/JR武蔵野線・南武線府中本町駅より徒歩5分 アクセス:〒183-0023 東京都府中市宮町3-1 ①1枚目:拝殿 ②2枚目:隋神門 ③3枚目:水神様 ◆行事は、4月30日から5月3日までのくらやみまつりが有名です。 ・この神社にくると日本のこころを感じます。みなさんもどうぞ。

○東京都神楽坂(毘沙門天)

毘沙門天

20110408 撮影 東京都新宿 (神楽坂) サンスクリット語(インドの古語)では「ビシュラバナ」と表記し、この音写が「ビシャモン」である。言葉としては「全てを聞く」という意味を表す。 古来よりインドで信仰されてきた財宝の神である。 仏教では四天王の一人に数えられ、須弥山(しゅみせん)の中腹に住み、夜叉、羅刹を率いて北方守護を司る。 法華経には「仏法と帰依する衆生を守護する」とある。 右手に宝塔を捧げ、左手に矛を持ち、甲冑で身を固め憤怒の表情で知られ、七福神の一人に数えられている。 善國寺が創設されたのは、桃山時代末の文禄四(一五九五)年で、今からおよそ四百年を遡る。 初代住職は佛乗院日惺上人と言い、池上本門寺十二代の貫首を勤めた方である。上人は、二条関白昭実公の実子であり、父の関係で徳川家康公と以前から親交を持っていた。上人が遊学先の京都より、本門寺貫首として迎えられてから九年後の天正十八(一五九十)年、家康公は江戸城に居を移し、二人は再会することになった。そこで上人は、直ちに祖父伝来の毘沙門天像を前に天下泰平のご祈祷を修した。それを伝え聞いた家康公は、上人に日本橋馬喰町馬場北の先に寺地を与えさらに鎮護国家の意を込めて、手ずから『鎮護山・善國寺』の山・寺号額をしたためて贈り、開基となられた。ここに毘沙門天を奉安する、名刹・善國寺が誕生したのである。 徳川家の中で、法華経への信仰が厚いといえば、それは黄門様で有名な水戸光圀公である。光圀公も、善國寺の毘沙門天様に信をお寄せになり、寛文十(一六七十)年に焼失した当山を麹町に移転し、立派に再建されたのである。この縁由により、爾来当山は徳川ご本家、並びにご分家の三郷のうちの田安・一橋家の祈願所となったのである。 当山はその後も享保、寛政年間と類焼の厄にあい、殊に寛政四(一七九二)年の火事により、当、神楽坂へ移転してきた。今から約二百年前のことである。尚麹町の遺跡は、今の日本テレビ通り、麹町三丁目交差点の脇の歩道に建てられている黒御影の『善國寺谷跡』の石碑により。往時を偲ぶことができる。 毘沙門天様への信仰は時代とともに盛んになり、将軍家、旗本、大名へと広がり、江戸末期、特に文化・文政時代には庶民の尊崇の的ともなり、江戸の三毘沙門の随一として、《神楽坂毘沙門》の威光は倍増していった。当初は殆ど武家屋敷だけであった神楽坂界隈も、善國寺の移転に伴い、麹町より、よしず張りの店が九軒当寺の門前に移転するなど、除々に民家も増え、明治初期に花街も形成され、華やかな街になっていった。 明治・大正初期には、泉鏡花、尾崎紅葉、北原白秋など多くの文人・墨客達がこの辺りを闊歩し、大いに賑わった。特に縁日の賑わいは相当なもので、人出のために車馬の往来が困難をきたし、山の手銀座と呼ばれるほど有名を馳せ、その混雑ぶりはまさに東京の縁日の発祥の地にふさわしいものであった。 昭和二十年の東京大空襲は、首都を火の海と化し、当山も灰燼に帰するところとなった。しかし、同二十六年には毘沙門堂を再建、四十六年には地元各位を始め、有縁の方々のご賛助により、威容を誇る本堂・毘沙門堂が完成し、戦災後の復興が果たされたのである。 毘沙門天は、インド出身の神様で、仏様、ないし仏法を守る役目を担い、四天王の随一として北方守護を司る。また、多聞天とも号し、文字通り、参詣者の願い事を《多く聞いて》下さり、七福神のお一人として、日々福を授けて下さっている。

20110408 撮影 東京都新宿 (神楽坂) サンスクリット語(インドの古語)では「ビシュラバナ」と表記し、この音写が「ビシャモン」である。言葉としては「全てを聞く」という意味を表す。 古来よりインドで信仰されてきた財宝の神である。 仏教では四天王の一人に数えられ、須弥山(しゅみせん)の中腹に住み、夜叉、羅刹を率いて北方守護を司る。 法華経には「仏法と帰依する衆生を守護する」とある。 右手に宝塔を捧げ、左手に矛を持ち、甲冑で身を固め憤怒の表情で知られ、七福神の一人に数えられている。 善國寺が創設されたのは、桃山時代末の文禄四(一五九五)年で、今からおよそ四百年を遡る。 初代住職は佛乗院日惺上人と言い、池上本門寺十二代の貫首を勤めた方である。上人は、二条関白昭実公の実子であり、父の関係で徳川家康公と以前から親交を持っていた。上人が遊学先の京都より、本門寺貫首として迎えられてから九年後の天正十八(一五九十)年、家康公は江戸城に居を移し、二人は再会することになった。そこで上人は、直ちに祖父伝来の毘沙門天像を前に天下泰平のご祈祷を修した。それを伝え聞いた家康公は、上人に日本橋馬喰町馬場北の先に寺地を与えさらに鎮護国家の意を込めて、手ずから『鎮護山・善國寺』の山・寺号額をしたためて贈り、開基となられた。ここに毘沙門天を奉安する、名刹・善國寺が誕生したのである。 徳川家の中で、法華経への信仰が厚いといえば、それは黄門様で有名な水戸光圀公である。光圀公も、善國寺の毘沙門天様に信をお寄せになり、寛文十(一六七十)年に焼失した当山を麹町に移転し、立派に再建されたのである。この縁由により、爾来当山は徳川ご本家、並びにご分家の三郷のうちの田安・一橋家の祈願所となったのである。 当山はその後も享保、寛政年間と類焼の厄にあい、殊に寛政四(一七九二)年の火事により、当、神楽坂へ移転してきた。今から約二百年前のことである。尚麹町の遺跡は、今の日本テレビ通り、麹町三丁目交差点の脇の歩道に建てられている黒御影の『善國寺谷跡』の石碑により。往時を偲ぶことができる。 毘沙門天様への信仰は時代とともに盛んになり、将軍家、旗本、大名へと広がり、江戸末期、特に文化・文政時代には庶民の尊崇の的ともなり、江戸の三毘沙門の随一として、《神楽坂毘沙門》の威光は倍増していった。当初は殆ど武家屋敷だけであった神楽坂界隈も、善國寺の移転に伴い、麹町より、よしず張りの店が九軒当寺の門前に移転するなど、除々に民家も増え、明治初期に花街も形成され、華やかな街になっていった。 明治・大正初期には、泉鏡花、尾崎紅葉、北原白秋など多くの文人・墨客達がこの辺りを闊歩し、大いに賑わった。特に縁日の賑わいは相当なもので、人出のために車馬の往来が困難をきたし、山の手銀座と呼ばれるほど有名を馳せ、その混雑ぶりはまさに東京の縁日の発祥の地にふさわしいものであった。 昭和二十年の東京大空襲は、首都を火の海と化し、当山も灰燼に帰するところとなった。しかし、同二十六年には毘沙門堂を再建、四十六年には地元各位を始め、有縁の方々のご賛助により、威容を誇る本堂・毘沙門堂が完成し、戦災後の復興が果たされたのである。 毘沙門天は、インド出身の神様で、仏様、ないし仏法を守る役目を担い、四天王の随一として北方守護を司る。また、多聞天とも号し、文字通り、参詣者の願い事を《多く聞いて》下さり、七福神のお一人として、日々福を授けて下さっている。

○東京都 虎ノ門 金比羅

都心の一服

撮影日:20110414 天候:晴れ 東京の虎ノ門駅(メトロ)から徒歩2分ぐらいのところに金比羅さんがある。 ここ、小さな都会のオアシスを兼ねている。昼休みは、近所の会社員でにぎわっています。談話したりお弁当を食べたりしています。また、’たばこ’で一腹の方も多く見かけます。 ◆由来 当宮は万治三年(1660年)に讃岐国丸亀藩主であった京極高和が、その藩領内である象頭山に鎮座する、金刀比羅宮(本宮)の御分霊を当時藩邸があった芝・三田の地に勧請し、延宝七年(1679年)、京極高豊の代に現在の虎ノ門(江戸城の裏鬼門にあたる)に遷座致しました。爾来江戸市民の熱烈なる要請に応え、毎月十日に限り邸内を開き、参拝を許可しました。 当時は“金毘羅大権現”と称されていましたが、明治二年(1869年)、神仏分離の神祇官の沙汰により事比羅神社に、明治二十二年(1889年)には金刀比羅宮に社号を改称し現在に至ります。 ご神徳は海上守護、大漁満足は勿論のこと、五穀豊穣・殖産興業・招福除災の神として広く庶民に尊信され、東国名社の一つとして知られています。 ◆http://www.kotohira.or.jp/

撮影日:20110414 天候:晴れ 東京の虎ノ門駅(メトロ)から徒歩2分ぐらいのところに金比羅さんがある。 ここ、小さな都会のオアシスを兼ねている。昼休みは、近所の会社員でにぎわっています。談話したりお弁当を食べたりしています。また、’たばこ’で一腹の方も多く見かけます。 ◆由来 当宮は万治三年(1660年)に讃岐国丸亀藩主であった京極高和が、その藩領内である象頭山に鎮座する、金刀比羅宮(本宮)の御分霊を当時藩邸があった芝・三田の地に勧請し、延宝七年(1679年)、京極高豊の代に現在の虎ノ門(江戸城の裏鬼門にあたる)に遷座致しました。爾来江戸市民の熱烈なる要請に応え、毎月十日に限り邸内を開き、参拝を許可しました。 当時は“金毘羅大権現”と称されていましたが、明治二年(1869年)、神仏分離の神祇官の沙汰により事比羅神社に、明治二十二年(1889年)には金刀比羅宮に社号を改称し現在に至ります。 ご神徳は海上守護、大漁満足は勿論のこと、五穀豊穣・殖産興業・招福除災の神として広く庶民に尊信され、東国名社の一つとして知られています。 ◆http://www.kotohira.or.jp/

○東京都 神楽坂 赤城神社

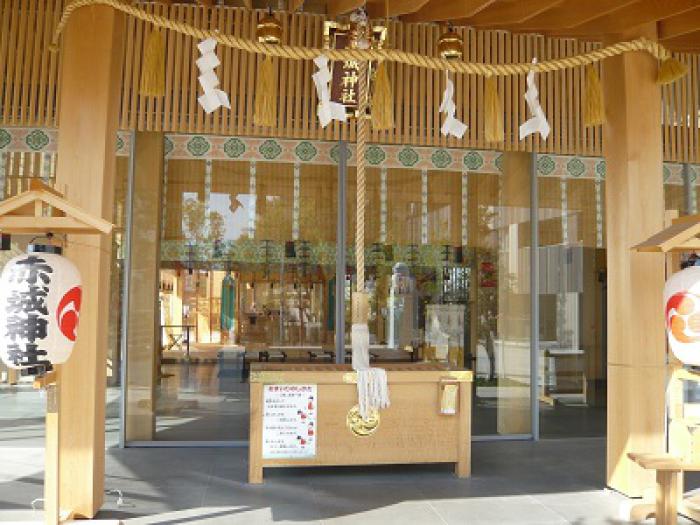

赤城神社・・

撮影日:20110414 天候:晴れ ◆東京で有名な神楽坂で、赤坂神社ご存知の方は少ないのでは、メインどおりから少し離れるので気がつかない事もあります。 メトロ(神楽坂:東西線)から1分程度です。 まだ、新しく綺麗です。神社以外に文化財の施設もあります。 神楽坂に行った時は、寄ってみたら如何でしょうか。 「岩筒雄命」 ( いわつつおのみこと ) 「岩筒雄命」(いわつつおのみこと)は伊邪那岐命のお子神である火の神、迦具土神よりお生まれになった神様で、千葉県香取神宮の御祭神、「経津主神」(ふつぬしのかみ)の御親神に当たらせ給い、智、仁、勇のすぐれたお力をお持ちになり、殖産興業、厄難消除、学問芸術の神又特に火防の神として高い御神徳を発揚せられます。 ※合殿 赤城姫命(あかぎひめのみこと) 一説に赤城姫命(あかぎひめのみこと)は大胡氏の息女ともいわれていて、旧別当は天台宗東叡山寛永寺末、赤輝山円明院当覚寺(江戸名所図会には東覚寺と記載)で同寺の本地仏は乗馬姿の地蔵尊でありました。 かつての神仏混淆の頃、赤城大明神の御神影であると称して当覚寺から氏子中へ頒布したことがあるので、今なお折々氏子中の旧家に散見されるため、当社の祭神である「岩筒雄命」(いわつつおのみこと)とはかかわりはないが、合殿とされています。 ◆http://www.akagi-jinja.jp/

撮影日:20110414 天候:晴れ ◆東京で有名な神楽坂で、赤坂神社ご存知の方は少ないのでは、メインどおりから少し離れるので気がつかない事もあります。 メトロ(神楽坂:東西線)から1分程度です。 まだ、新しく綺麗です。神社以外に文化財の施設もあります。 神楽坂に行った時は、寄ってみたら如何でしょうか。 「岩筒雄命」 ( いわつつおのみこと ) 「岩筒雄命」(いわつつおのみこと)は伊邪那岐命のお子神である火の神、迦具土神よりお生まれになった神様で、千葉県香取神宮の御祭神、「経津主神」(ふつぬしのかみ)の御親神に当たらせ給い、智、仁、勇のすぐれたお力をお持ちになり、殖産興業、厄難消除、学問芸術の神又特に火防の神として高い御神徳を発揚せられます。 ※合殿 赤城姫命(あかぎひめのみこと) 一説に赤城姫命(あかぎひめのみこと)は大胡氏の息女ともいわれていて、旧別当は天台宗東叡山寛永寺末、赤輝山円明院当覚寺(江戸名所図会には東覚寺と記載)で同寺の本地仏は乗馬姿の地蔵尊でありました。 かつての神仏混淆の頃、赤城大明神の御神影であると称して当覚寺から氏子中へ頒布したことがあるので、今なお折々氏子中の旧家に散見されるため、当社の祭神である「岩筒雄命」(いわつつおのみこと)とはかかわりはないが、合殿とされています。 ◆http://www.akagi-jinja.jp/

○国分寺市の寺 (国分寺)

○東京都国分寺市

○東京都国分寺市

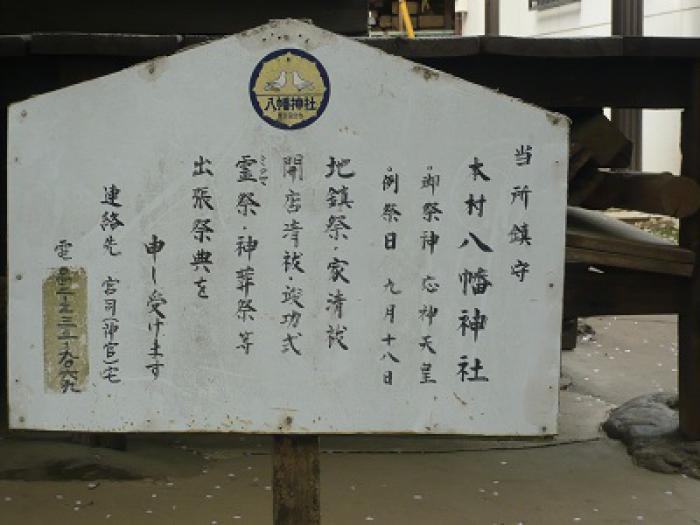

八幡神社

◇国分寺市の武蔵国分寺公園の近くには、国分寺(寺)・国分寺薬師堂・八幡神社が隣どうしにあります。 ◇●旧町名「本多新田」の氏神様です 享保9年山城の国(京都府八幡市)「岩清水八幡宮」 を勧請 御祭神は応神天皇をお奉りします。 ●八幡信仰は九州の宇佐八幡(大分県宇佐市)から全国に広まり、海神として奉られたのが始まりとされています後に源之義家が岩清水八幡宮で元服したのを機に源氏の神として武士の間に広まりました。 ●八幡信仰は広く全国に14,800社の八幡神社があり、国家鎮護や家運隆昌をもたらす。 神様として多くの人の信仰を集めています。 ●本多八幡神社は武蔵野の面影を残す620坪の土地にたたずみ氏子の安泰を見つめてお ります 現在の社殿は三代目で昭和50年竣工 氏子数700戸 例大祭日9月第二土日曜 国分寺市本多4-7JR国分寺駅より徒歩15分 http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Tachibana/7281/yomoyama.htm

◇国分寺市の武蔵国分寺公園の近くには、国分寺(寺)・国分寺薬師堂・八幡神社が隣どうしにあります。 ◇●旧町名「本多新田」の氏神様です 享保9年山城の国(京都府八幡市)「岩清水八幡宮」 を勧請 御祭神は応神天皇をお奉りします。 ●八幡信仰は九州の宇佐八幡(大分県宇佐市)から全国に広まり、海神として奉られたのが始まりとされています後に源之義家が岩清水八幡宮で元服したのを機に源氏の神として武士の間に広まりました。 ●八幡信仰は広く全国に14,800社の八幡神社があり、国家鎮護や家運隆昌をもたらす。 神様として多くの人の信仰を集めています。 ●本多八幡神社は武蔵野の面影を残す620坪の土地にたたずみ氏子の安泰を見つめてお ります 現在の社殿は三代目で昭和50年竣工 氏子数700戸 例大祭日9月第二土日曜 国分寺市本多4-7JR国分寺駅より徒歩15分 http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Tachibana/7281/yomoyama.htm

○東京都国分寺恋ヶ窪

熊野神社

熊野神社です。 日本の至る所にあるのでしょう。 東京都国分寺市の恋ヶ窪にもあります。目立たないところにあり、今まで気がつきませんでした。 **** 以下 概要 *** 熊野神社は熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社)の祭神を勧請された神社のことである。熊野詣の盛行や有力者による荘園の寄進、熊野先達の活動により全国に熊野信仰がひろまったことにより、全国に熊野三山の祭神を勧請した神社が全国に成立した。熊野三山の祭神たる熊野権現は、その主祭神である熊野三所権現だけでなく、十二所権現をも含んでいる。熊野三山の祭神を勧請するといった場合、三所権現のいずれかひとつの神ないし三神の全て、または十二所権現の全てないし若宮のみを勧請する場合や、九十九王子の中でも重要な五体王子を勧請するものもあり、それら全てを含めて熊野神社とした場合、その数は三千余に達するという。 有史以前からの自然信仰の聖地であった熊野(紀伊国牟婁郡)に成立した熊野三山は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての中世熊野詣における皇族・貴紳の参詣によって、信仰と制度の上での確立をみた。 しかしながら、中世熊野詣を担った京からの参詣者は、後鳥羽上皇をはじめとする京都の皇族・貴族と上皇陣営に加勢した熊野別当家が承久の乱において没落したことによって、院の参詣は実質的に終焉し、貴族による参詣も13世紀過ぎまでのことであった。 かわって、承久の乱以後の鎌倉時代には新たな参詣者層として地方の武士が登場し、15世紀ごろには一般民衆が最盛期を迎えた。 室町時代から戦国時代にかけて熊野山領の荘園からの収入が減退したことが熊野先達・御師の発達を促し、熊野先達の活動が全国に及んだことで熊野信仰の伝播はいっそう促進された。

熊野神社です。 日本の至る所にあるのでしょう。 東京都国分寺市の恋ヶ窪にもあります。目立たないところにあり、今まで気がつきませんでした。 **** 以下 概要 *** 熊野神社は熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社)の祭神を勧請された神社のことである。熊野詣の盛行や有力者による荘園の寄進、熊野先達の活動により全国に熊野信仰がひろまったことにより、全国に熊野三山の祭神を勧請した神社が全国に成立した。熊野三山の祭神たる熊野権現は、その主祭神である熊野三所権現だけでなく、十二所権現をも含んでいる。熊野三山の祭神を勧請するといった場合、三所権現のいずれかひとつの神ないし三神の全て、または十二所権現の全てないし若宮のみを勧請する場合や、九十九王子の中でも重要な五体王子を勧請するものもあり、それら全てを含めて熊野神社とした場合、その数は三千余に達するという。 有史以前からの自然信仰の聖地であった熊野(紀伊国牟婁郡)に成立した熊野三山は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての中世熊野詣における皇族・貴紳の参詣によって、信仰と制度の上での確立をみた。 しかしながら、中世熊野詣を担った京からの参詣者は、後鳥羽上皇をはじめとする京都の皇族・貴族と上皇陣営に加勢した熊野別当家が承久の乱において没落したことによって、院の参詣は実質的に終焉し、貴族による参詣も13世紀過ぎまでのことであった。 かわって、承久の乱以後の鎌倉時代には新たな参詣者層として地方の武士が登場し、15世紀ごろには一般民衆が最盛期を迎えた。 室町時代から戦国時代にかけて熊野山領の荘園からの収入が減退したことが熊野先達・御師の発達を促し、熊野先達の活動が全国に及んだことで熊野信仰の伝播はいっそう促進された。

○品川区城南地区(駅名:青物横丁)

商店街と住宅街の神社(諏訪神社)

◆20111013(木)の撮影 ・品川区城南地区 ・昔からの商店街と住宅街が密接した中に古くて小さな神社がありました。 近くには、第一京浜があります。 寺が数多くありました。 ◆諏訪神社は、天妙国寺の開基天目が自身の生国信州の諏訪神社を勧請して、弘安年中に創建されたといわれております。 ◆開基天目は信州の生まれで、寺を建立した後に、本国の名社諏訪社を勧請して境内の鎮守とした。当時は海岸の州崎に建っていたので州の宮と称していた。その旧跡は今は海の中になってしまった。その後永享の頃社を境内に引いて再造した。同8年7月郡司二階堂沙弥正三は神田を寄附して祭事祭社を勧行させたのである。当時の社地は境内古図によるところで、今の処へ移したのはその後の事で、神体は衣冠の坐像である。妙国寺には享保15年25世日凰の写した縁起が所蔵されている。

◆20111013(木)の撮影 ・品川区城南地区 ・昔からの商店街と住宅街が密接した中に古くて小さな神社がありました。 近くには、第一京浜があります。 寺が数多くありました。 ◆諏訪神社は、天妙国寺の開基天目が自身の生国信州の諏訪神社を勧請して、弘安年中に創建されたといわれております。 ◆開基天目は信州の生まれで、寺を建立した後に、本国の名社諏訪社を勧請して境内の鎮守とした。当時は海岸の州崎に建っていたので州の宮と称していた。その旧跡は今は海の中になってしまった。その後永享の頃社を境内に引いて再造した。同8年7月郡司二階堂沙弥正三は神田を寄附して祭事祭社を勧行させたのである。当時の社地は境内古図によるところで、今の処へ移したのはその後の事で、神体は衣冠の坐像である。妙国寺には享保15年25世日凰の写した縁起が所蔵されている。

○東京都品川区城南区

○東京都渋谷区渋谷

金王八幡宮

撮影日:20111110 ・渋谷の街中に八幡宮があります。 ・場所的は、渋谷警察署の通りを7分程度あるくと南東急ビルがあります。その裏手です。 由緒 ◆八幡宮は、第73代堀河天皇の御代、寛治6年正月15日(1092)鎮座いたしました。 桓武天皇の曽孫である高望王の後裔で秩父別当武基は源頼信による平忠常の乱平定において功を立て、軍用八旒の旗を賜り、その内の日月二旒を秩父の妙見山(武甲山では?)に納め八幡宮と崇め奉りました。 武基の子武綱は、嫡子重家と共に後三年の役の源義家の軍300騎余を従え1番で参向し、仙北金沢の柵攻略しました。その大功により名を河崎土佐守基家と賜り武蔵谷盛庄を賜りました。義家は、この勝利は基家の信奉する八幡神の加護なりと、基家が拝持する妙見山の月旗を乞い求め、この地に八幡宮を勧請しました。 重家の代となり禁裏の賊を退治したことにより堀河天皇より渋谷の姓を賜り、当八幡宮を中心に館を構え居城とししました。渋谷氏は代々当八幡宮を氏族の鎮守と崇めました。これが渋谷の発祥ともいわれ、現在も境内に渋谷城砦の石が保存されています。 渋谷氏が武蔵谷盛庄七郷(渋谷、代々木、赤坂、飯倉、麻布、一ツ木、今井など)を領していたので、当八幡宮は八幡通り(旧鎌倉街道)、青山通り 宮益坂 道玄坂(旧大山街道)を中心とする、渋谷、青山の總鎮守として崇められています。⇒氏子区域 当八幡宮は、古くは単に八幡宮又は渋谷八幡宮と称しておりましたが、渋谷金王丸の名声により、金王八幡宮と称されるようになりました。 金王八幡宮に鎮まります大神様のご神徳は、由緒にも述べた通りでございます。 八幡さまは、一般に武運を司る神として有名です。人生も山あり谷あり、世の中も一種の戦場であります。運を好転せしむるは武運を司る神のお導きでございます。 交通安全 当神社のすぐ前を「八幡通り」旧鎌倉街道が、北を「246(青山通り)」旧大山街道が通り、今も昔も交通の要所であり、渋谷氏が居城を構え当神社を鎮祭した所以であります。 子授け 渋谷重家に子がなく当神社に祈願を重ねていると、金王丸のちの土佐坊昌俊を授かりました。その活躍は平治物語、吾妻鏡などにみられます。 出世 竹千代のちの徳川家光を三代将軍にと、家光の乳母の春日局と教育役の青山伯耆神忠俊が当神社に祈願し、それが成就したお礼として神門と社殿を寄進されました。 ◆ご利益

撮影日:20111110 ・渋谷の街中に八幡宮があります。 ・場所的は、渋谷警察署の通りを7分程度あるくと南東急ビルがあります。その裏手です。 由緒 ◆八幡宮は、第73代堀河天皇の御代、寛治6年正月15日(1092)鎮座いたしました。 桓武天皇の曽孫である高望王の後裔で秩父別当武基は源頼信による平忠常の乱平定において功を立て、軍用八旒の旗を賜り、その内の日月二旒を秩父の妙見山(武甲山では?)に納め八幡宮と崇め奉りました。 武基の子武綱は、嫡子重家と共に後三年の役の源義家の軍300騎余を従え1番で参向し、仙北金沢の柵攻略しました。その大功により名を河崎土佐守基家と賜り武蔵谷盛庄を賜りました。義家は、この勝利は基家の信奉する八幡神の加護なりと、基家が拝持する妙見山の月旗を乞い求め、この地に八幡宮を勧請しました。 重家の代となり禁裏の賊を退治したことにより堀河天皇より渋谷の姓を賜り、当八幡宮を中心に館を構え居城とししました。渋谷氏は代々当八幡宮を氏族の鎮守と崇めました。これが渋谷の発祥ともいわれ、現在も境内に渋谷城砦の石が保存されています。 渋谷氏が武蔵谷盛庄七郷(渋谷、代々木、赤坂、飯倉、麻布、一ツ木、今井など)を領していたので、当八幡宮は八幡通り(旧鎌倉街道)、青山通り 宮益坂 道玄坂(旧大山街道)を中心とする、渋谷、青山の總鎮守として崇められています。⇒氏子区域 当八幡宮は、古くは単に八幡宮又は渋谷八幡宮と称しておりましたが、渋谷金王丸の名声により、金王八幡宮と称されるようになりました。 金王八幡宮に鎮まります大神様のご神徳は、由緒にも述べた通りでございます。 八幡さまは、一般に武運を司る神として有名です。人生も山あり谷あり、世の中も一種の戦場であります。運を好転せしむるは武運を司る神のお導きでございます。 交通安全 当神社のすぐ前を「八幡通り」旧鎌倉街道が、北を「246(青山通り)」旧大山街道が通り、今も昔も交通の要所であり、渋谷氏が居城を構え当神社を鎮祭した所以であります。 子授け 渋谷重家に子がなく当神社に祈願を重ねていると、金王丸のちの土佐坊昌俊を授かりました。その活躍は平治物語、吾妻鏡などにみられます。 出世 竹千代のちの徳川家光を三代将軍にと、家光の乳母の春日局と教育役の青山伯耆神忠俊が当神社に祈願し、それが成就したお礼として神門と社殿を寄進されました。 ◆ご利益

○府中本町駅徒歩1分

○府中市日鋼町

○東京都中央区人形町

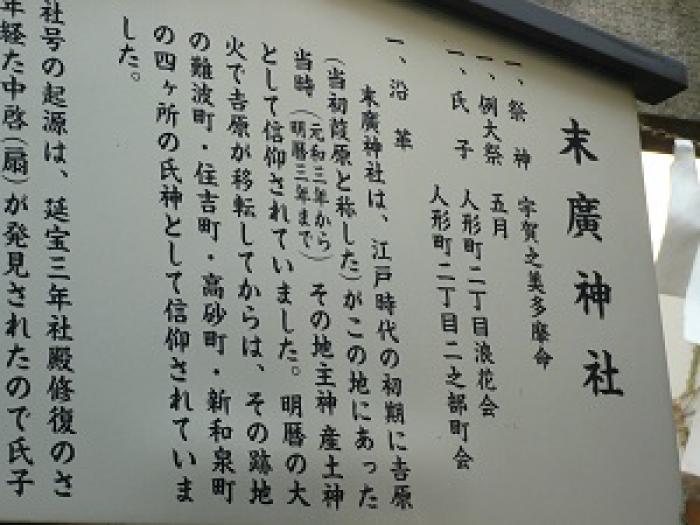

末廣神社

人形町で見かけた神社 ◆概要 末廣神社は、江戸時代の初期に吉原(当所葦原と称した)がこの地にあった当時(元和3年から明暦3年まで)その地主神、産土神として400年以上前から信仰されていました。明暦の大火で吉原が移転してからは、その跡地の難波町・住吉町・高砂町・新泉町の四ヶ所の氏神として信仰されました。日本橋七福神の毘沙門天としても信仰を集めています。 ◆由緒 末廣神社は、江戸時代の初期に吉原(当所葦原と称した)がこの地にあった当時(元和3年から明暦3年まで)その地主神、産土神として400年以上前から信仰されていました。明暦の大火で吉原が移転してからは、その跡地の難波町・住吉町・高砂町・新泉町の四ヶ所の氏神として信仰されました。

人形町で見かけた神社 ◆概要 末廣神社は、江戸時代の初期に吉原(当所葦原と称した)がこの地にあった当時(元和3年から明暦3年まで)その地主神、産土神として400年以上前から信仰されていました。明暦の大火で吉原が移転してからは、その跡地の難波町・住吉町・高砂町・新泉町の四ヶ所の氏神として信仰されました。日本橋七福神の毘沙門天としても信仰を集めています。 ◆由緒 末廣神社は、江戸時代の初期に吉原(当所葦原と称した)がこの地にあった当時(元和3年から明暦3年まで)その地主神、産土神として400年以上前から信仰されていました。明暦の大火で吉原が移転してからは、その跡地の難波町・住吉町・高砂町・新泉町の四ヶ所の氏神として信仰されました。

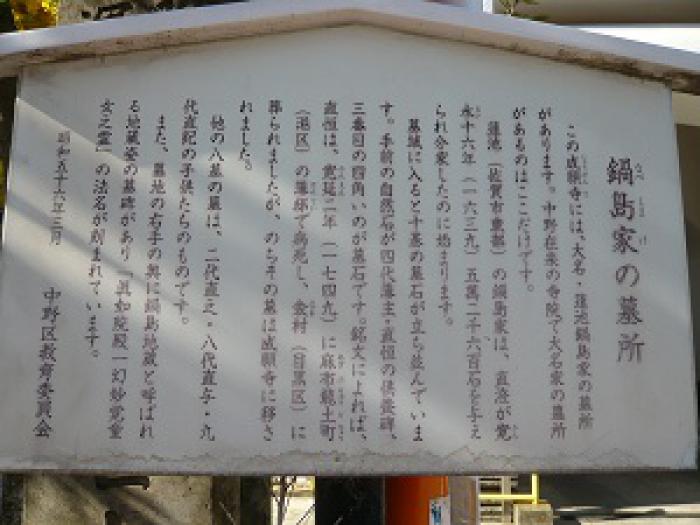

○東京都中野

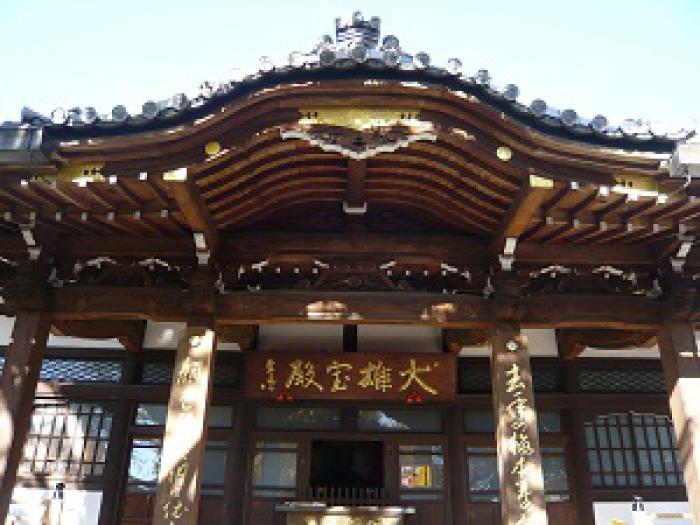

成願寺

◆成願寺(じょうがんじ)は、東京都中野区本町二丁目にある曹洞宗の寺院。山号は多宝山(たほうざん)。中野長者(なかのちょうじゃ)と呼ばれた鈴木九郎の寺として知られる。 ◆歴史 :開基である鈴木九郎は紀州出身で室町時代に当地にやってきた商人であった。商売が成功し、財を成し「中野長者」と呼ばれ、成願寺付近に邸宅を構えていた。鈴木九郎には一人娘である小笹という若い女性がいたが18歳で病死し、九郎に深い悲しみを与えた。これを機に残りの人生を仏門に生きる決意をし、小田原の大雄山最乗寺の春屋宗能の教えを受け名を正蓮に改め僧侶となり、邸宅を寺院にしたのが当寺院の始まりである。1438年のことであった。 名は娘の戒名から当初は正観寺となっていたが、江戸時代に成願寺と改められる。幕末には一時、新撰組の近藤勇とその家族が当寺院に身を寄せていた。 明治時代に神仏分離令により十二社(現:新宿区西新宿)の熊野神社が分離され、現在に至っている。

◆成願寺(じょうがんじ)は、東京都中野区本町二丁目にある曹洞宗の寺院。山号は多宝山(たほうざん)。中野長者(なかのちょうじゃ)と呼ばれた鈴木九郎の寺として知られる。 ◆歴史 :開基である鈴木九郎は紀州出身で室町時代に当地にやってきた商人であった。商売が成功し、財を成し「中野長者」と呼ばれ、成願寺付近に邸宅を構えていた。鈴木九郎には一人娘である小笹という若い女性がいたが18歳で病死し、九郎に深い悲しみを与えた。これを機に残りの人生を仏門に生きる決意をし、小田原の大雄山最乗寺の春屋宗能の教えを受け名を正蓮に改め僧侶となり、邸宅を寺院にしたのが当寺院の始まりである。1438年のことであった。 名は娘の戒名から当初は正観寺となっていたが、江戸時代に成願寺と改められる。幕末には一時、新撰組の近藤勇とその家族が当寺院に身を寄せていた。 明治時代に神仏分離令により十二社(現:新宿区西新宿)の熊野神社が分離され、現在に至っている。

○東京東池袋

○新潟:弥彦神社

新潟最大のパワースポット

◆彌彦神社(いやひこじんじゃ)は、新潟県西蒲原郡弥彦村にある神社である。弥彦山の麓に位置し、弥彦山全体を神域とする。式内社(名神大)、越後国一宮で、旧社格は国幣中社(神社本庁の別表神社)。正式には「いやひこじんじゃ」だが、地名などが全て「やひこ」であることもあって、一般には「やひこじんじゃ」と呼ばれている。 ◆越後国開拓の祖神・伊夜彦神(天香山命、またの名を大屋彦命あるいは大彦命)を祀る。 宮中でも行われる鎮魂祭を行う神社として、石上神宮、物部神社と共に有名である。尚、宮中で鎮魂祭が執り行われる11月22日でなく、4月1日と11月1日の年2回行われる。 神社の前にお土産やさんがあります。又酒屋も2件あります。1件の酒屋かなり良い酒が置いてあります。 二年参りや初詣、秋の菊まつりの時期は特に賑わう。 大鳥居は高さ30m。1982年(昭和57年)に建立された。

◆彌彦神社(いやひこじんじゃ)は、新潟県西蒲原郡弥彦村にある神社である。弥彦山の麓に位置し、弥彦山全体を神域とする。式内社(名神大)、越後国一宮で、旧社格は国幣中社(神社本庁の別表神社)。正式には「いやひこじんじゃ」だが、地名などが全て「やひこ」であることもあって、一般には「やひこじんじゃ」と呼ばれている。 ◆越後国開拓の祖神・伊夜彦神(天香山命、またの名を大屋彦命あるいは大彦命)を祀る。 宮中でも行われる鎮魂祭を行う神社として、石上神宮、物部神社と共に有名である。尚、宮中で鎮魂祭が執り行われる11月22日でなく、4月1日と11月1日の年2回行われる。 神社の前にお土産やさんがあります。又酒屋も2件あります。1件の酒屋かなり良い酒が置いてあります。 二年参りや初詣、秋の菊まつりの時期は特に賑わう。 大鳥居は高さ30m。1982年(昭和57年)に建立された。

○東京都府中市

安養寺

東京都府中市の安養寺の紹介です。 ・ここは、お墓があります。・・当然ですが、お寺の入り口には桜があり、来週の週末には5分咲きぐらいになりそうです。 ・六地蔵があります。 ・場所的には、京王線の府中駅から徒歩15分程、南部線の府中本町駅から3分ほどです。 近くに競馬場と武蔵総社大國魂神社があります。花見をしたい方は、この寺を散策した後、競馬場の池の淵の桜を見ながら花見をした方が良いです。飲食設備とトイレがあります。 ◆由緒 859年(貞観元年)、円仁(慈覚大師)によって開山された古刹。その後、 尊海僧正が勅命により1296年(永仁4年)に再興し、 明治維新前は武蔵総社大國魂神社の別当寺であった。 寺格は江戸時代に徳川家康より15石の朱印境内除地を賜り、1883年(明治16年)には世良田長楽寺の末寺を離れ比叡山延暦寺の直轄寺となる。 本堂は、 幣串の記載から1789年(寛政元年)に再建されたものであるとされ、明治初年頃までは寺子屋としても使用されていた。 本尊は秘仏阿弥陀三尊。 左脇間には良源(元三大師)の御影、不動明王等、 右脇間には毘沙門天、吉祥天、善膩師童子を祀っている。

東京都府中市の安養寺の紹介です。 ・ここは、お墓があります。・・当然ですが、お寺の入り口には桜があり、来週の週末には5分咲きぐらいになりそうです。 ・六地蔵があります。 ・場所的には、京王線の府中駅から徒歩15分程、南部線の府中本町駅から3分ほどです。 近くに競馬場と武蔵総社大國魂神社があります。花見をしたい方は、この寺を散策した後、競馬場の池の淵の桜を見ながら花見をした方が良いです。飲食設備とトイレがあります。 ◆由緒 859年(貞観元年)、円仁(慈覚大師)によって開山された古刹。その後、 尊海僧正が勅命により1296年(永仁4年)に再興し、 明治維新前は武蔵総社大國魂神社の別当寺であった。 寺格は江戸時代に徳川家康より15石の朱印境内除地を賜り、1883年(明治16年)には世良田長楽寺の末寺を離れ比叡山延暦寺の直轄寺となる。 本堂は、 幣串の記載から1789年(寛政元年)に再建されたものであるとされ、明治初年頃までは寺子屋としても使用されていた。 本尊は秘仏阿弥陀三尊。 左脇間には良源(元三大師)の御影、不動明王等、 右脇間には毘沙門天、吉祥天、善膩師童子を祀っている。

○東京都台東区蔵前

第六天神神社

2012年6月29日撮影 ・所在地:東京都台東区蔵前1丁目 この神社には、茅の輪がありました。丸い輪をくぐり、お参りします。茅の輪のくぐり方も説明書きがあります。 ***神社の説明*** 景行天皇の時代、日本武尊が東夷征伐の折に創祀したという。 江戸時代、埋め立て用の土を得るため鳥越の山を崩す際に蔵前に移る。享保4年(1719年)に現柳橋1丁目の地に移る。 昭和3年、現在の地に移る。 かつてこの地には官立の図書館浅草文庫があった。浅草文庫は明治14年5月に閉館、その後は東京職工学校(後に東京高等工業学校、現東京工業大学)の敷地となっていた。東京高等工業学校は関東大震災後に目黒区に移転している。 ・神社の中に、2つの稲荷あります。 一つが、繁昌稲荷です。そして、向かい合わせに七福稲荷があります。 後は、浅草文庫跡の碑が繁昌稲荷の近くに建っています。

2012年6月29日撮影 ・所在地:東京都台東区蔵前1丁目 この神社には、茅の輪がありました。丸い輪をくぐり、お参りします。茅の輪のくぐり方も説明書きがあります。 ***神社の説明*** 景行天皇の時代、日本武尊が東夷征伐の折に創祀したという。 江戸時代、埋め立て用の土を得るため鳥越の山を崩す際に蔵前に移る。享保4年(1719年)に現柳橋1丁目の地に移る。 昭和3年、現在の地に移る。 かつてこの地には官立の図書館浅草文庫があった。浅草文庫は明治14年5月に閉館、その後は東京職工学校(後に東京高等工業学校、現東京工業大学)の敷地となっていた。東京高等工業学校は関東大震災後に目黒区に移転している。 ・神社の中に、2つの稲荷あります。 一つが、繁昌稲荷です。そして、向かい合わせに七福稲荷があります。 後は、浅草文庫跡の碑が繁昌稲荷の近くに建っています。

○東京都台東区鳥越

鳥越神社

2012年6月29日撮影 ・入り口付近が工事中です。 蔵前にある第六天神神社と同じように茅の輪がありました。 *** 神社 の 説明 *** 鳥越神社(とりごえじんじゃ)は、東京都台東区鳥越にある神社である。白雉2年(651年)、日本武尊を祀って白鳥神社と称したのに始まるとされ、前九年の役のおり源義家がこの地を訪れ鳥越大明神と改めたと伝えられている。例大祭に出る千貫神輿は都内最大級を誇る。 例大祭(鳥越祭、鳥越まつり)は、平成24年度(2012年)は、6月9日(土)、6月10日(日)に開催される。 *** 歴史 **** 前九年の役征圧のため源頼義、義家父子がこの地を通った際、白い鳥が飛ぶのを見て浅瀬を知り大川(隅田川)を渡ることができた。それを白鳥明神の加護とたたえ、鳥越大明神の社号を奉った。 江戸時代までは約2万坪の広大な敷地だったが、徳川幕府にほとんどの土地を取り上げられてしまった。 鳥越神社が土地を失ったのは、江戸城築城と隅田川や当時鳥越のすぐ近くにあった姫が池の埋め立てのためにたくさんの土が必要になり、鳥越の丘を崩して使用した。 その後、江戸城の城下町を形成するのと、旗本や大名屋敷の御用地とするために 幾度となく幕府に土地を没収されたもの。 それまで、鳥越の山にあった鳥越大明神と熱田神社と第六天神の鳥越三所明神のうち、 熱田神社が今戸に、第六天神が蔵前にそれぞれ移動させられた。鳥越大明神だけがその地に残されて、今の鳥越神社になった。 第六天神は今の第六天榊神社である。第六天榊神社の紋も鳥越神社と同じ七曜紋である

2012年6月29日撮影 ・入り口付近が工事中です。 蔵前にある第六天神神社と同じように茅の輪がありました。 *** 神社 の 説明 *** 鳥越神社(とりごえじんじゃ)は、東京都台東区鳥越にある神社である。白雉2年(651年)、日本武尊を祀って白鳥神社と称したのに始まるとされ、前九年の役のおり源義家がこの地を訪れ鳥越大明神と改めたと伝えられている。例大祭に出る千貫神輿は都内最大級を誇る。 例大祭(鳥越祭、鳥越まつり)は、平成24年度(2012年)は、6月9日(土)、6月10日(日)に開催される。 *** 歴史 **** 前九年の役征圧のため源頼義、義家父子がこの地を通った際、白い鳥が飛ぶのを見て浅瀬を知り大川(隅田川)を渡ることができた。それを白鳥明神の加護とたたえ、鳥越大明神の社号を奉った。 江戸時代までは約2万坪の広大な敷地だったが、徳川幕府にほとんどの土地を取り上げられてしまった。 鳥越神社が土地を失ったのは、江戸城築城と隅田川や当時鳥越のすぐ近くにあった姫が池の埋め立てのためにたくさんの土が必要になり、鳥越の丘を崩して使用した。 その後、江戸城の城下町を形成するのと、旗本や大名屋敷の御用地とするために 幾度となく幕府に土地を没収されたもの。 それまで、鳥越の山にあった鳥越大明神と熱田神社と第六天神の鳥越三所明神のうち、 熱田神社が今戸に、第六天神が蔵前にそれぞれ移動させられた。鳥越大明神だけがその地に残されて、今の鳥越神社になった。 第六天神は今の第六天榊神社である。第六天榊神社の紋も鳥越神社と同じ七曜紋である

○東京都港区高輪

泉岳寺

撮影日:20120712 赤穂浪士(あこうろうし)は、元禄15年12月14日(1703年1月30日)深夜に旧主浅野長矩の仇[1]である高家吉良義央の屋敷に討ち入り、吉良義央および家人を殺害した(元禄赤穂事件)元赤穂藩士大石良雄以下47人の武士である。・・・・有名ですよね。 ・最寄駅は、都営浅草線の泉岳寺から徒歩3分程度です。 御土産屋さんが4件ぐらいあります。 饅頭やお菓子の他に、お酒の徳利が売られています。観光バスも来る様子です。大石内蔵助の像もあり、近くにきた方はどうぞです。 **説明*** かつては赤穂の牢人(浪人)といわれることが多かったが、明治の中期から赤穂義士(あこうぎし)と呼ばれ、忠孝の教えの観点から戦前は全国的にも赤穂義士の名称が一般的だった。明治以降壬生浪士の影響から浪人を浪士と称することもある。戦後、大佛次郎の小説がテレビドラマ化されてからは、赤穂浪士の方が周知されている。四十七士(しじゅうしちし)ともいう。 四十七士ではなく、四十六士であるという説もある。この問題はすなわち討ち入り後、泉岳寺にある長矩の墓に行くまでに突然姿を消した足軽寺坂信行が、逃亡者であるのか、それとも何らかの理由で同志達の許可を得たうえで離れた者であるのかの問題である。逃亡者とみなす見方は四十六士となり、大石良雄から何か密命を受けて離れたとする見方では四十七士と呼ぶ。 なお、浪士のうち赤穂(播磨国赤穂郡)出身者は大石良雄を含めて半数程度で、次いで多いのが常陸国の真壁(真壁郡)や笠間(茨城郡)の出身者である。赤穂浅野氏の家臣団の中心は、正保2年(1645年)に浅野長直(長矩の祖父)が赤穂に転封される以前の真壁藩・笠間藩時代に形成されているためである。吉田兼亮・小野寺秀和・堀部金丸など高齢者の浪士はここの生まれが多い。そのため同地には現在も浪士の出身家系の旧家が残り、浪士の遺品も多く伝わっている。 赤穂浪士が葬られた泉岳寺では、現在も毎年討ち入りの日に義士祭を催している(討ち入りの日は旧暦12月14日深夜[2]であるが、義士祭は新暦12月14日に行われる)。

撮影日:20120712 赤穂浪士(あこうろうし)は、元禄15年12月14日(1703年1月30日)深夜に旧主浅野長矩の仇[1]である高家吉良義央の屋敷に討ち入り、吉良義央および家人を殺害した(元禄赤穂事件)元赤穂藩士大石良雄以下47人の武士である。・・・・有名ですよね。 ・最寄駅は、都営浅草線の泉岳寺から徒歩3分程度です。 御土産屋さんが4件ぐらいあります。 饅頭やお菓子の他に、お酒の徳利が売られています。観光バスも来る様子です。大石内蔵助の像もあり、近くにきた方はどうぞです。 **説明*** かつては赤穂の牢人(浪人)といわれることが多かったが、明治の中期から赤穂義士(あこうぎし)と呼ばれ、忠孝の教えの観点から戦前は全国的にも赤穂義士の名称が一般的だった。明治以降壬生浪士の影響から浪人を浪士と称することもある。戦後、大佛次郎の小説がテレビドラマ化されてからは、赤穂浪士の方が周知されている。四十七士(しじゅうしちし)ともいう。 四十七士ではなく、四十六士であるという説もある。この問題はすなわち討ち入り後、泉岳寺にある長矩の墓に行くまでに突然姿を消した足軽寺坂信行が、逃亡者であるのか、それとも何らかの理由で同志達の許可を得たうえで離れた者であるのかの問題である。逃亡者とみなす見方は四十六士となり、大石良雄から何か密命を受けて離れたとする見方では四十七士と呼ぶ。 なお、浪士のうち赤穂(播磨国赤穂郡)出身者は大石良雄を含めて半数程度で、次いで多いのが常陸国の真壁(真壁郡)や笠間(茨城郡)の出身者である。赤穂浅野氏の家臣団の中心は、正保2年(1645年)に浅野長直(長矩の祖父)が赤穂に転封される以前の真壁藩・笠間藩時代に形成されているためである。吉田兼亮・小野寺秀和・堀部金丸など高齢者の浪士はここの生まれが多い。そのため同地には現在も浪士の出身家系の旧家が残り、浪士の遺品も多く伝わっている。 赤穂浪士が葬られた泉岳寺では、現在も毎年討ち入りの日に義士祭を催している(討ち入りの日は旧暦12月14日深夜[2]であるが、義士祭は新暦12月14日に行われる)。

○東京都秋葉原

○東京都秋葉原

○東京都大国魂神社

大国魂神社

◆8月13日撮影 ・普段は拝殿や本殿や社殿の写真を投稿する事が多いので、今日はそれ以外の建物を紹介します。 ・年の為、大国魂神社の概要を転記しておきます。 **** 概要 **** 景行天皇41年(111年カ)5月5日に創建と伝えられ、源頼朝が妻の安産祈願をし、また源頼義と義家が奥州戦に向かう際に戦勝祈願をするなど、由緒ある神社。例大祭は、関東三大奇祭の一つであるくらやみ祭りとして有名であり、境内には結婚式場が建造されているなど、縁結びの神としても知られている。鉄道駅から近い市街地の中心部に位置するにもかかわらず、緑の杜に囲まれた神社である。 境内には、本殿・拝殿・松尾神社・巽神社・東照宮・授与所・待合所・住吉神社・大鷲神社・神楽殿・宝物殿・中雀門・手水舎・廻廊・社務所・結婚式場・鼓楼・随神門・忠魂碑・日露戦役記念碑・相撲場・みやのめ神社・参道・大鳥居・稲荷神社・馬場大門のケヤキ並木・御旅所があり、多くの文化財が存在する。 境内地は、かつての武蔵国の国府跡で、境内地と市道を挟んで東側の市有地が「武蔵国府跡(武蔵国衙跡地区)」として国の史跡に指定されている。東側市有地は「武蔵国衙跡地区」として整備されており、柱跡が表示され、展示室が設けられている。本神社は府中宿の中心部近くにあり、大鳥居から武蔵国分寺や武蔵国分尼寺まで道が整備されていた。(武蔵国を参照)

◆8月13日撮影 ・普段は拝殿や本殿や社殿の写真を投稿する事が多いので、今日はそれ以外の建物を紹介します。 ・年の為、大国魂神社の概要を転記しておきます。 **** 概要 **** 景行天皇41年(111年カ)5月5日に創建と伝えられ、源頼朝が妻の安産祈願をし、また源頼義と義家が奥州戦に向かう際に戦勝祈願をするなど、由緒ある神社。例大祭は、関東三大奇祭の一つであるくらやみ祭りとして有名であり、境内には結婚式場が建造されているなど、縁結びの神としても知られている。鉄道駅から近い市街地の中心部に位置するにもかかわらず、緑の杜に囲まれた神社である。 境内には、本殿・拝殿・松尾神社・巽神社・東照宮・授与所・待合所・住吉神社・大鷲神社・神楽殿・宝物殿・中雀門・手水舎・廻廊・社務所・結婚式場・鼓楼・随神門・忠魂碑・日露戦役記念碑・相撲場・みやのめ神社・参道・大鳥居・稲荷神社・馬場大門のケヤキ並木・御旅所があり、多くの文化財が存在する。 境内地は、かつての武蔵国の国府跡で、境内地と市道を挟んで東側の市有地が「武蔵国府跡(武蔵国衙跡地区)」として国の史跡に指定されている。東側市有地は「武蔵国衙跡地区」として整備されており、柱跡が表示され、展示室が設けられている。本神社は府中宿の中心部近くにあり、大鳥居から武蔵国分寺や武蔵国分尼寺まで道が整備されていた。(武蔵国を参照)

○東京都大国魂神社

○浅草(浅草寺)

○東京都浅草

浅草寺

今日は、浅草の浅草寺を紹介します。 ・前の紹介と逆になりました。 失礼しました。 ここは、平日でも観光客でいっぱいです。海外の方も多いです。 ◆雷門 雷門表参道入口の門。切妻造の八脚門で向かって右の間に風神像、左の間に雷神像を安置することから正式には「風雷神門」というが「雷門」の通称で通っている。慶応元年(1865年)に焼失後、長らく仮設の門が建てられていたが昭和35年(1960年)、約1世紀ぶりに鉄筋コンクリート造で再建された。実業家・松下幸之助が浅草観音に祈願して病気平癒した報恩のために寄進したものである。門内には松下電器産業(現パナソニック)寄贈の大提灯がある。三社祭の時と台風到来の時だけ提灯が畳まれる。 風神雷神像は頭部のみが古く、体部は慶応元年(1865年)の火災で焼失後、明治7年(1874年)に補作。昭和35年(1960年)の門再建時に補修と彩色が加えられている。門の背面の間には、「金龍・天龍」の像を安置する。西の金龍(女神)は仏師・菅原安男、東の天龍(男神)は彫刻家・平櫛田中の作で、昭和53年(1978年)に奉納されたものである。 ◆仲見世 仲見世通り 宝蔵門 本堂 本堂のチタン屋根 本堂天井画 五重塔 二天門 浅草神社 駒形堂 沙竭羅龍王像(原型高村光雲作) 時の鐘 影向堂雷門から宝蔵門に至る表参道の両側にはみやげ物、菓子などを売る商店が立ち並び、「仲見世」と呼ばれている。商店は東側に54店、西側に35店を数える。寺院建築風の外観を持つ店舗は、関東大震災による被災後、大正14年(1925年)に鉄筋コンクリート造で再建されたものである。 ◆宝蔵門 雷門をくぐり、「仲見世」の商店街を抜けた先にある。入母屋造の二重門(2階建てで、外観上も屋根が上下二重になっている門)である。現在の門は昭和39年(1964年)に再建された鉄筋コンクリート造で、実業家・大谷米太郎夫妻の寄進によって建てられたものである。門の左右に金剛力士(仁王)像を安置することからかつては「仁王門」と呼ばれていたが、昭和の再建後は宝蔵門と称している。その名の通り、門の上層は文化財の収蔵庫となっている。 2体の金剛力士像のうち、向かって左(西)の阿形(あぎょう)は仏師・錦戸新観、右(東)の吽形(うんぎょう)像は木彫家・村岡久作の作である。門の背面左右には、魔除けの意味をもつ巨大なわらじが吊り下げられている。これは、前述の村岡久作が山形県村山市出身である縁から、同市の奉賛会により製作奉納されているもので、わら2,500kgを使用している。 耐震性の向上と参拝客に対する安全確保のため平成19年(2007年)に屋根改修工事を行い、軽量さと耐食性に優れたチタン成型瓦を全国ではじめて採用した。使用したチタンは表面にアルミナブラスト加工を施したものでそれらをランダムに配置することで土瓦特有の「まだら感」を再現し、瓦と変わらない外観となっている。また、主棟・隅棟・降棟・妻降棟すべての鬼飾もチタンで製作された。 ◆ 本堂 本尊の聖観音像を安置するため観音堂とも呼ばれる。旧堂は慶安2年(1649年)の再建で近世の大型寺院本堂の代表作として国宝(当時)に指定されていたが、昭和20年(1945年)の東京大空襲で焼失した。現在の堂は昭和33年(1958年)に再建されたもので鉄筋コンクリート造である。外陣には川端龍子(かわばたりゅうし)筆「龍の図」、堂本印象筆「天人散華の図」の天井画がある。 内陣中央には本尊を安置する間口4.5メートル、高さ6メートルの宮殿(くうでん、「厨子」と同義)がある。宮殿内部は前の間と奥の間に分かれ、奥の間に秘仏本尊、前の間には「お前立ち」の観音像が安置される。宮殿の扉の前には「御戸張」と称する、刺繍を施した帳(とばり)が掛けられていて、時々デザインの違うものに掛け替えられている。毎年12月13日に開扉法要が行われ、短時間開扉されるほか、特別な行事の際などに開扉が行われる場合があるが、その際も参拝者が目にすることができるのは「お前立ち」像のみで秘仏本尊像は公開されることはない。宮殿の手前左右には脇侍の梵天・帝釈天像、宮殿の裏には秘仏本尊と同じ姿という聖観音像(通称裏観音)、堂内後方左右の厨子内には不動明王像と愛染明王像[2]を安置する。 2009年2月から2010年12月にかけて、「平成本堂大営繕」が行われた。屋根の葺き替えは昭和33年(1958年)の再建以来50年ぶり。宝蔵門の改修工事でも用いたチタン成型瓦を採用。使用色も2色から3色に増やし、より粘土瓦に近い風合いを醸し出している。 ◆ 五重塔 再建前の塔は慶安元年(1648年)の建立で本堂と同様、関東大震災では倒壊しなかったが昭和20年(1945年)の東京大空襲で焼失した。現在の塔は本堂の西側、寛永8年(1631年)に焼失した三重塔の跡地付近に場所を移して、昭和48年(1973年)に再建されたもので鉄筋コンクリート造、アルミ合金瓦葺き、基壇の高さ約5メートル、塔自体の高さは約48メートルである。基壇内部には永代供養のための位牌を納めた霊牌殿などがあり、塔の最上層にはスリランカ・アヌラダープラのイスルムニヤ寺院から招来した仏舎利を安置している。なお、再建以前の塔は東側にあった。その位置(交番前辺り)には「塔」と刻まれた標石が埋め込まれていたが、平成21年(2009年)、新たに塔跡を記した碑が立っている。碑の横、交番の前の地面はアスファルトをはがし木が植えられ、憩いの場となっている。

今日は、浅草の浅草寺を紹介します。 ・前の紹介と逆になりました。 失礼しました。 ここは、平日でも観光客でいっぱいです。海外の方も多いです。 ◆雷門 雷門表参道入口の門。切妻造の八脚門で向かって右の間に風神像、左の間に雷神像を安置することから正式には「風雷神門」というが「雷門」の通称で通っている。慶応元年(1865年)に焼失後、長らく仮設の門が建てられていたが昭和35年(1960年)、約1世紀ぶりに鉄筋コンクリート造で再建された。実業家・松下幸之助が浅草観音に祈願して病気平癒した報恩のために寄進したものである。門内には松下電器産業(現パナソニック)寄贈の大提灯がある。三社祭の時と台風到来の時だけ提灯が畳まれる。 風神雷神像は頭部のみが古く、体部は慶応元年(1865年)の火災で焼失後、明治7年(1874年)に補作。昭和35年(1960年)の門再建時に補修と彩色が加えられている。門の背面の間には、「金龍・天龍」の像を安置する。西の金龍(女神)は仏師・菅原安男、東の天龍(男神)は彫刻家・平櫛田中の作で、昭和53年(1978年)に奉納されたものである。 ◆仲見世 仲見世通り 宝蔵門 本堂 本堂のチタン屋根 本堂天井画 五重塔 二天門 浅草神社 駒形堂 沙竭羅龍王像(原型高村光雲作) 時の鐘 影向堂雷門から宝蔵門に至る表参道の両側にはみやげ物、菓子などを売る商店が立ち並び、「仲見世」と呼ばれている。商店は東側に54店、西側に35店を数える。寺院建築風の外観を持つ店舗は、関東大震災による被災後、大正14年(1925年)に鉄筋コンクリート造で再建されたものである。 ◆宝蔵門 雷門をくぐり、「仲見世」の商店街を抜けた先にある。入母屋造の二重門(2階建てで、外観上も屋根が上下二重になっている門)である。現在の門は昭和39年(1964年)に再建された鉄筋コンクリート造で、実業家・大谷米太郎夫妻の寄進によって建てられたものである。門の左右に金剛力士(仁王)像を安置することからかつては「仁王門」と呼ばれていたが、昭和の再建後は宝蔵門と称している。その名の通り、門の上層は文化財の収蔵庫となっている。 2体の金剛力士像のうち、向かって左(西)の阿形(あぎょう)は仏師・錦戸新観、右(東)の吽形(うんぎょう)像は木彫家・村岡久作の作である。門の背面左右には、魔除けの意味をもつ巨大なわらじが吊り下げられている。これは、前述の村岡久作が山形県村山市出身である縁から、同市の奉賛会により製作奉納されているもので、わら2,500kgを使用している。 耐震性の向上と参拝客に対する安全確保のため平成19年(2007年)に屋根改修工事を行い、軽量さと耐食性に優れたチタン成型瓦を全国ではじめて採用した。使用したチタンは表面にアルミナブラスト加工を施したものでそれらをランダムに配置することで土瓦特有の「まだら感」を再現し、瓦と変わらない外観となっている。また、主棟・隅棟・降棟・妻降棟すべての鬼飾もチタンで製作された。 ◆ 本堂 本尊の聖観音像を安置するため観音堂とも呼ばれる。旧堂は慶安2年(1649年)の再建で近世の大型寺院本堂の代表作として国宝(当時)に指定されていたが、昭和20年(1945年)の東京大空襲で焼失した。現在の堂は昭和33年(1958年)に再建されたもので鉄筋コンクリート造である。外陣には川端龍子(かわばたりゅうし)筆「龍の図」、堂本印象筆「天人散華の図」の天井画がある。 内陣中央には本尊を安置する間口4.5メートル、高さ6メートルの宮殿(くうでん、「厨子」と同義)がある。宮殿内部は前の間と奥の間に分かれ、奥の間に秘仏本尊、前の間には「お前立ち」の観音像が安置される。宮殿の扉の前には「御戸張」と称する、刺繍を施した帳(とばり)が掛けられていて、時々デザインの違うものに掛け替えられている。毎年12月13日に開扉法要が行われ、短時間開扉されるほか、特別な行事の際などに開扉が行われる場合があるが、その際も参拝者が目にすることができるのは「お前立ち」像のみで秘仏本尊像は公開されることはない。宮殿の手前左右には脇侍の梵天・帝釈天像、宮殿の裏には秘仏本尊と同じ姿という聖観音像(通称裏観音)、堂内後方左右の厨子内には不動明王像と愛染明王像[2]を安置する。 2009年2月から2010年12月にかけて、「平成本堂大営繕」が行われた。屋根の葺き替えは昭和33年(1958年)の再建以来50年ぶり。宝蔵門の改修工事でも用いたチタン成型瓦を採用。使用色も2色から3色に増やし、より粘土瓦に近い風合いを醸し出している。 ◆ 五重塔 再建前の塔は慶安元年(1648年)の建立で本堂と同様、関東大震災では倒壊しなかったが昭和20年(1945年)の東京大空襲で焼失した。現在の塔は本堂の西側、寛永8年(1631年)に焼失した三重塔の跡地付近に場所を移して、昭和48年(1973年)に再建されたもので鉄筋コンクリート造、アルミ合金瓦葺き、基壇の高さ約5メートル、塔自体の高さは約48メートルである。基壇内部には永代供養のための位牌を納めた霊牌殿などがあり、塔の最上層にはスリランカ・アヌラダープラのイスルムニヤ寺院から招来した仏舎利を安置している。なお、再建以前の塔は東側にあった。その位置(交番前辺り)には「塔」と刻まれた標石が埋め込まれていたが、平成21年(2009年)、新たに塔跡を記した碑が立っている。碑の横、交番の前の地面はアスファルトをはがし木が植えられ、憩いの場となっている。

○文京区本郷(櫻木神社)

都会の神社

◆丸の内線と大江戸線の本郷駅から2分の道沿いにある神社です。 ◆御由緒 櫻木神社は、人皇第百三代後土御門天皇の御宇文明年間 (1469~87)、太田特資入道道灌が江戸築城の際、菅公の神 霊を京都北野の祠より同城内に勧請せられたもので、後二代 将軍徳川秀忠の時代に湯島の台坂上なる旧櫻の馬場の地を 相して神祠を建立遷座して、その近傍の守護神と仰がれたが、 第百十三代東山天皇の御宇元禄三年(1690年)、五代将軍徳 川綱吉が同所に湯島聖堂を中心とする昌平坂学問所を設立す るにあたり、翌年(1691年)、現在地である本郷の富元山真光 寺境内に遷座し現在に至る。 <社号の由来> 御祭神である菅原道真公が太宰権帥として九州に赴く際、自 ら櫻の木を刻み形見としたと云われる菅公の御像を御神体とし て祀られているとする説と、最初の遷座地である櫻の馬場の地 名に因るものとの二つの説が言い伝えられている。 櫻の馬場は現在の東京医科歯科大学およびその病院のある 地をいう。すなわち、そこは湯島聖堂の西隣にあった御茶ノ水 橋の線を延ばした西の方をいったものであろうと思われる。馬 場の左右には櫻樹・楓樹が植えられ、花の時や紅葉の時には 見物人も大勢あったということで、自然にこの地を櫻の馬場と 呼ぶようになったという。 この櫻の馬場は、神田明神と近いためもあって、その祭礼に おいては、幕末の頃は氏子の山車が三十余体もこの所に勢ぞ ろいして町に練りだし、神田や丸の内方面を渡御したといわれ ている。

◆丸の内線と大江戸線の本郷駅から2分の道沿いにある神社です。 ◆御由緒 櫻木神社は、人皇第百三代後土御門天皇の御宇文明年間 (1469~87)、太田特資入道道灌が江戸築城の際、菅公の神 霊を京都北野の祠より同城内に勧請せられたもので、後二代 将軍徳川秀忠の時代に湯島の台坂上なる旧櫻の馬場の地を 相して神祠を建立遷座して、その近傍の守護神と仰がれたが、 第百十三代東山天皇の御宇元禄三年(1690年)、五代将軍徳 川綱吉が同所に湯島聖堂を中心とする昌平坂学問所を設立す るにあたり、翌年(1691年)、現在地である本郷の富元山真光 寺境内に遷座し現在に至る。 <社号の由来> 御祭神である菅原道真公が太宰権帥として九州に赴く際、自 ら櫻の木を刻み形見としたと云われる菅公の御像を御神体とし て祀られているとする説と、最初の遷座地である櫻の馬場の地 名に因るものとの二つの説が言い伝えられている。 櫻の馬場は現在の東京医科歯科大学およびその病院のある 地をいう。すなわち、そこは湯島聖堂の西隣にあった御茶ノ水 橋の線を延ばした西の方をいったものであろうと思われる。馬 場の左右には櫻樹・楓樹が植えられ、花の時や紅葉の時には 見物人も大勢あったということで、自然にこの地を櫻の馬場と 呼ぶようになったという。 この櫻の馬場は、神田明神と近いためもあって、その祭礼に おいては、幕末の頃は氏子の山車が三十余体もこの所に勢ぞ ろいして町に練りだし、神田や丸の内方面を渡御したといわれ ている。

○東京都品川区南品川五丁目

○日本橋兜町

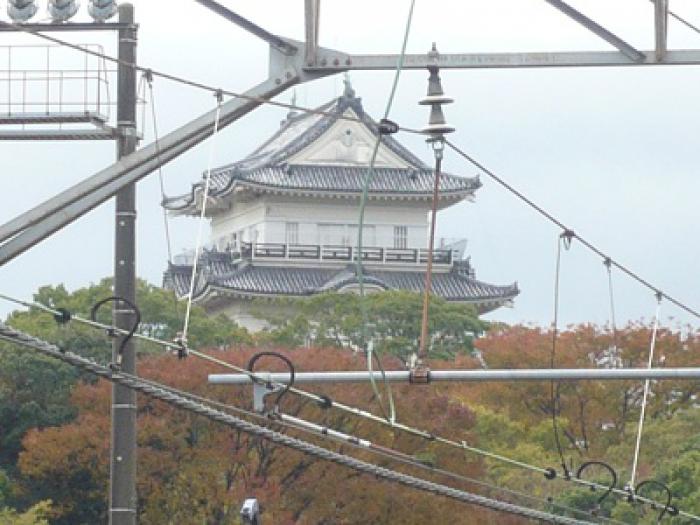

○小田原城

○東京都西新宿

○早稲田

都会のオアシス

20130408撮影。 早稲田大学の近くにあり、都会の中のオアシスを感じさせる神社である。 広くはないが、ベンチなどありボンヤリ過ごせる空間を提供してくれます。 ◆穴八幡宮(あなはちまんぐう)は、東京都新宿区の市街地に鎮座している神社。蟲封じのほか、商売繁盛や出世、開運に利益があるとされている。旧称は高田八幡宮。 ◆歴史 社伝によれば、1062年(康平5年)源義家が奥州からの凱旋の途中、この地に兜と太刀を納め、八幡神を祀ったという。 1636年(寛永13年)ここに的場が造られ、この八幡宮を守護神とした。 1641年(寛永18年)宮守の庵を造るため、社僧良晶が南側の山裾を切り開いていると横穴が見つかり、中から金銅の御神像が現れた。掘った人は「芽出度い」と大喜びし、以来、「穴八幡宮」と称するようになった。3代将軍徳川家光は、この話を聞いて穴八幡宮を幕府の祈願所・城北の総鎮護とした。 歴代将軍がたびたび参拝し、8代将軍徳川吉宗は、1728年(享保13年)に世嗣の疱瘡平癒祈願のため流鏑馬を奉納した。流鏑馬はその後も世嗣誕生の際や厄除け祈願として奉納され、穴八幡宮に伝わる「流鏑馬絵巻」には1738年(元文3年)に奉納された竹千代(後の10代将軍徳川家治)誕生祝の流鏑馬が描かれている。 江戸の庶民からも信仰を集め、特に蟲封じの祈祷は有名だった。1879年(明治12年)には皇太子(後の大正天皇)の御蟲封祈祷も行っている。

20130408撮影。 早稲田大学の近くにあり、都会の中のオアシスを感じさせる神社である。 広くはないが、ベンチなどありボンヤリ過ごせる空間を提供してくれます。 ◆穴八幡宮(あなはちまんぐう)は、東京都新宿区の市街地に鎮座している神社。蟲封じのほか、商売繁盛や出世、開運に利益があるとされている。旧称は高田八幡宮。 ◆歴史 社伝によれば、1062年(康平5年)源義家が奥州からの凱旋の途中、この地に兜と太刀を納め、八幡神を祀ったという。 1636年(寛永13年)ここに的場が造られ、この八幡宮を守護神とした。 1641年(寛永18年)宮守の庵を造るため、社僧良晶が南側の山裾を切り開いていると横穴が見つかり、中から金銅の御神像が現れた。掘った人は「芽出度い」と大喜びし、以来、「穴八幡宮」と称するようになった。3代将軍徳川家光は、この話を聞いて穴八幡宮を幕府の祈願所・城北の総鎮護とした。 歴代将軍がたびたび参拝し、8代将軍徳川吉宗は、1728年(享保13年)に世嗣の疱瘡平癒祈願のため流鏑馬を奉納した。流鏑馬はその後も世嗣誕生の際や厄除け祈願として奉納され、穴八幡宮に伝わる「流鏑馬絵巻」には1738年(元文3年)に奉納された竹千代(後の10代将軍徳川家治)誕生祝の流鏑馬が描かれている。 江戸の庶民からも信仰を集め、特に蟲封じの祈祷は有名だった。1879年(明治12年)には皇太子(後の大正天皇)の御蟲封祈祷も行っている。

○早稲田

○東京都御茶ノ水駅の近所

○東京都立川市

○東京都立川市